沖縄と私の思い(2)

2020/03/24

初回は、幹部候補生学校の戦史教育と現地研修で沖縄に向き合って強い思いが起こり、その後、妻との結婚で沖縄に新たな縁が出来た事を書きました。

妻の両親は沖縄本島の出身ですが、妻は鹿児島で生まれ本土で育ったので、本土復帰まで沖縄の地を踏んだ事はありませんでした。私は一度見た沖縄の姿を妻に語り、妻からは親族の事などを聞いたりしました。結婚の翌年の復帰に伴い、妻の両親は熊本から沖縄に向かう事になっていましたし、私達はより身近に沖縄を意識しました。私は徐々に様々な事を知り、驚いたり悲しみを覚えたりしました。

「沖縄と私の思い」と言っても一口では語れません。最初に「妻の両親とその家族がどう生きて来たか。」を紹介します。日本人皆が直面した厳しい時代でした。時期を区分して書きます。本稿では、沖縄戦から本土復帰前後までの妻の親族の様子と私が思った事も書き、その後の事は次稿に譲ります。

義父は大正11年1月首里に生まれ、長男でした。県立1中から広島陸軍幼年学校・陸軍士官学校(55期)を卒業し歩兵第32聯隊(山形聯隊)に配属されました。昭和18年に義母と結婚しました。那覇市首里の実家には祖母、母、弟3人が健在でした。

義母は大正13年1月那覇に生まれ、県立1高女から共立女専を卒業し結婚して義父の任地満州に渡りました。5人姉妹の4女で、姉2人は結婚して本土、3女の姉と5女の妹は那覇の両親の許で暮らしていました。

運命の島――メレヨンへ

義父は満州以来「部下の功績を埋もれさせてはならない。」との思いから、鉛筆を握るのもきつい中で、1日も欠かさず日記を書き綴っていましたが、私はその貴重な記録を読ませてもらう機会を得ました。

それによると、昭和19年にソ満国境警備の第24師団の第32聯隊等3個聯隊から各第3大隊の主力が中部太平洋の防衛に移され、第32聯隊第3大隊歩兵中隊長であった義父は、中隊主力を率いてサイパン島南方のメレヨン島※に上陸しました。

戦況は太平洋での敗戦が続き、日本軍は制海権を失いつつある状況でした。 大本営は絶対国防圏の中核にサイパン島を設定し、中国大陸に展開していた陸軍を前線の島々に送り込み始めます。その一つがメレヨン島だったのです。

待ち受けていた過酷な運命

しかし昭和19年7月9日にサイパンの戦いで日本軍が玉砕すると、メレヨン島に上陸した守備隊を待ち受けていたのは、圧倒的な物量に勝る米軍による空襲と艦砲射撃でした。この襲撃で島内の飛行場と飛行機は破壊され、持ち込んだ食料はほとんどが焼きつくされました。結局島に米軍は上陸せず、置き去りにされた日本軍は飢餓に苦しみ、8割以上が餓死しました。米軍にしてみれば、無理して上陸し犠牲を出してまで戦うよりも、生命線を絶ち兵糧攻めにすれば、やがて死ぬのだからという合理的な考えだったのでしょう。

戦わずして玉砕したメレヨン島の悲劇 ※編集部注

メレヨン島は日本の南2800㌔、パラオ諸島とマリアナ諸島の間に位置する、小さなサンゴ礁の島。最も近い隣島とも500km以上離れた孤島で、かつてはここに日本軍のゼロ戦の滑走路があった。1944(昭和19)年、「太平洋の防波堤」たるべく陸海軍合わせて約7000名の将兵が同島に上陸したが、その直後に米軍による大空襲を受けて飛行場と飛行機は破壊され、持ち込んだ食料・医療品などのほとんどを喪失した。米軍は島に上陸せず、物資を焼き無力化した上で放置するという策をとったため日本軍は完全に孤立。日本からの物資輸送の道も断たれた将兵たちは、自給自足の懸命の努力も空しく、7000名中約8割が餓死あるいは病死するという悲劇に見舞われた。

メレヨン島からの生還

メレヨン島の武装解除は昭和20年9月17日頃と思われます。8月15日のポッダム宣言受け入れ・降伏(詔勅)後は、上級のトラック島の司令官が9月8日頃米軍に降伏調印したとのことで、逐次米軍との調整や日本との連絡も進み、米軍が来ての武装解除のあと日本に引き揚げたようです。

引き揚げ船「高砂丸」が9月20日メレヨンを発っています。メレヨン島での過酷な生活は終戦の8月15日に関係なく、この時期まで続いたのです。引き揚げ船に乗れた生還者は1624人。夢に見た故郷への帰還を目前に船中で亡くなった人もいたそうです。

メレヨン島部隊復員が実現し、太平洋からの引き揚げ船第1便で、義父は昭和20年9月末に別府に上陸しました。帝国議会で上京していた祖父(母方)と疎開後の義母達および義父の末弟は、知己のお世話により鹿児島市磯の地で一緒に生活することとなり、そこに義父が復員しました。義父23歳・義母21歳でした。

◆鹿児島市磯の屋敷、磯の浜辺から直ぐの所。妻の家族は義父が警察予備隊に入隊するまでここで生活した。

米軍をも感動させた「武装解除」

余談ですが、メレヨン島で行われた日本軍による武装解除は見事であったと伝えられています。衰弱し立って歩くのもきつい身体で、全島隈なく捜索し、1発の銃弾さえも残さず粛々と厳正に武装解除を遂行した日本軍の態度は、立ち会った米軍を驚かせるものでした。感動した米軍指揮官はすぐに本国に報告し、順を経て日本にも通報され、昭和天皇の耳にも伝えられたそうです。

遺族へお詫び行脚

メレヨン島の悲劇で、義父の中隊は100名中80名余りが亡くなりました。義父は復員後すぐに全遺族にお詫びの手紙を送り、メレヨン島での中隊の生活状況、亡くなられた方々お一人お一人の亡くなる迄の様子を伝えました。

さらに翌年9月1日から丸4ケ月に亘って東北・北海道を雪に埋もれた山奥までも辿って遺族弔問をしました。山形聯隊の補充には当時北海道から多く充てられていたのです。

一部の遺族には反発の気持があり、義父は2軒で門前払いを受けましたが誠を尽くして回り終えました。当時は預金等が凍結されていましたが、義父の必死の思いに感じた日銀鹿児島支店長の力添えで実行できたと聞いています。

まき起ったバッシング、そして名誉回復

昭和21年、時の文部大臣・安倍能成氏が雑誌『世界』(岩波)に「メレヨン島の悲劇」との記事を発表。島で餓死したある兵士の遺族からの手紙を引用した当稿に書かれていたのは、「同島将校は食糧を独占してほぼ全員が復員した」という内容でした。現職文部大臣の執筆であるため、反響は極めて大きく、「将校ばかり食べて兵を虐待したのではないか?」という風評も起こりました。

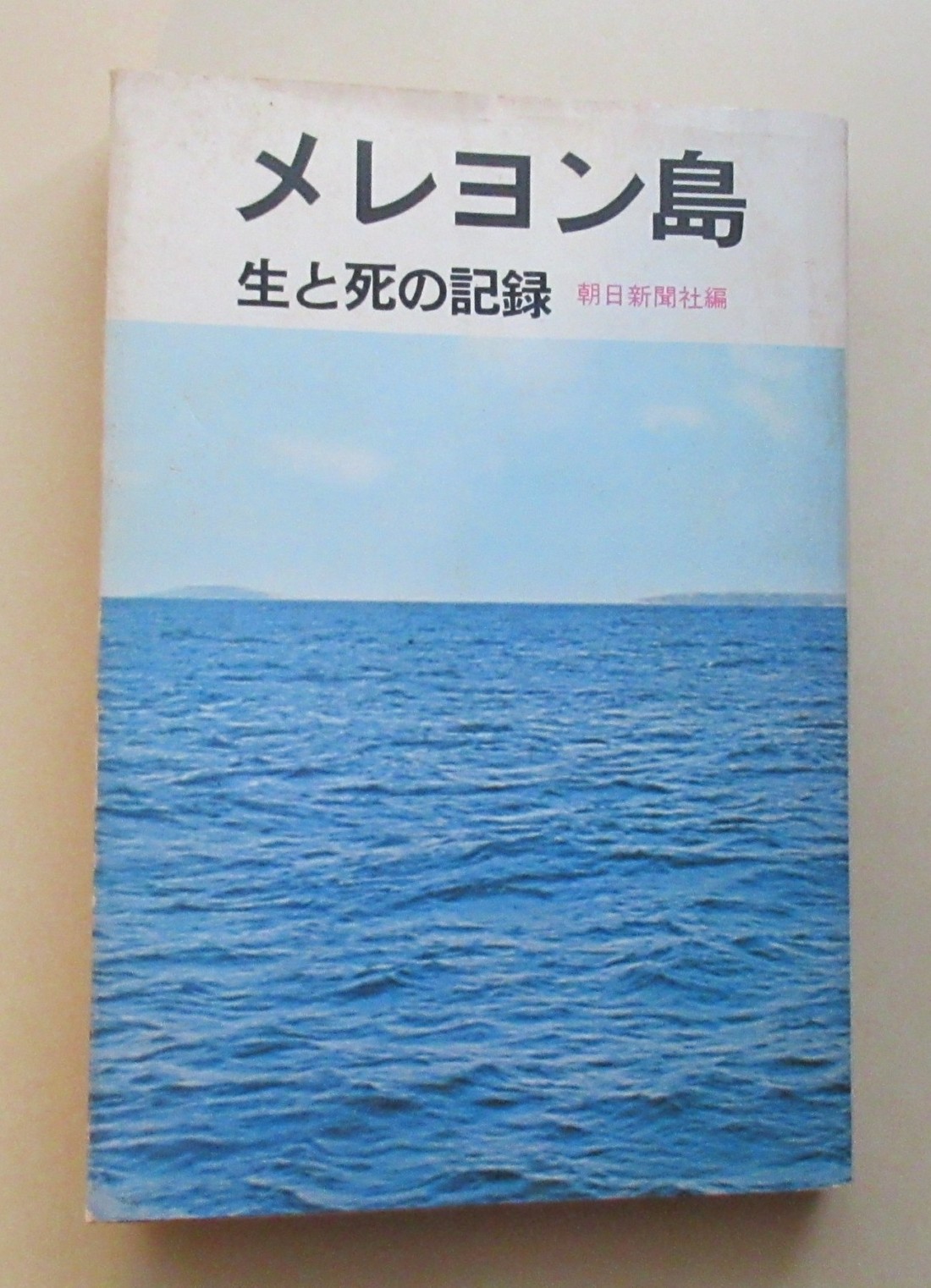

義父は「世界」の記事や風評は間違いであるという強い思いから、朝日新聞社に「私の日記を読んでもらえば、間違いであることが分かるはず、是非出版して欲しい。」と申し入れ、後年義父の日記を含む「メレヨン島 生と死の記録」が出版され、名誉が回復されました。

また、復員局法務調査部による調査でも、戦況から違反者(食糧統制を乱す行為)に対する処罰はやむを得ず、将校に責任を問う根拠もなく、違法性なしという結論に至ったそうです。

その間の義父の日記には、自活のための畑づくりの苦労(サンゴ礁の島であるため土がない)や、海からの食糧調達の覚え書き、食糧分配のルール、不自由な中にも健康に過ごすための食べ方の工夫などが克明に記されていて、読みながら涙があふれ止まりませんでした。それは次々と死んでいく仲間を送りながらも、団結を保ち生き残った人たちの尊厳を示すもので、虐待などという言葉が入る余地はありません。「亡くなった部下に恥じないよう部下の分まで頑張って生きる。」事を心に誓ったと義母が話しています。

歩兵第32聯隊(義父の原隊)将兵沖縄に眠る

メレヨン島から奇跡の生還を果たした義父ですが、義父がソ満国境警備からメレヨン島に転進したのち、沖縄防衛に就いた第32聯隊は殆どの将兵が斃れ、義父の士官学校同期生も皆戦死されました。義父は「沖縄は故郷と言うだけでなく自分にとっては聖地である。」と語っていました。

昭和19年の那覇市の軍事施設への10.10空襲の後、義母の父は帝国議会に召集され上京しました。鹿児島7高・京都帝大法科卒業後弁護士となり普通選挙施行後衆議院議員に選出されましたが、翼賛選挙では政党人の筋を貫いて落選しました。その後那覇市長を勤めましたが、沖縄選出議員1人の選挙違反・失格がこの時期に確定し、補欠選挙で無投票当選したのです。

義父の末弟(4男、小学生)は学童疎開で既に熊本県に渡っており、義母は実家の母、5女の妹との3人で昭和20年2月初め疎開し九州に辿り着きました。義母のすぐ上の姉は第32軍司令部に勤務する傍ら祖母(議員の父の母)のお世話をしていました。その祖母は間もなく2月下旬に他界しました。

飯盒に遺された弾痕と辞世の句

米軍上陸時、義父の次弟(2男)が沖縄で入隊した第9師団は台湾に移されていました。徴兵年齢に達しない少年達で組織された鉄血勤皇隊に入隊した県立1中4年の弟(3男)は、本島南部で解散命令を受けました。母親は炊事・介護の手伝いのために息子の隊と行動を共にしていましたが、一緒に首里に向かったようです。途中で敵機の銃撃・焼夷弾攻撃を受けて、相次ぎ重なるように即死したと思われます。

戦後台湾から戻った2男が人の話を聞いて巡り歩き、奇跡的に二人のお骨と遺品を捜し当てました。弾痕がある飯盒には辞世の句が「行きゆきて なお行く道の無かりせば うまれ故郷に死なんとぞおもう」と刻まれていました。

義父の祖母は一人首里の墓に入り生き残りました。当時沖縄の大きな墓は防空壕として、多くの人が身を寄せていたとの事です。しかし間もなく収容所で亡くなりました。墓の中には印となる祖母のかんざしが残されていました。

手榴弾自決した妻の伯母

義母の姉(3女)は軍司令部の一員として摩文仁に後退し、司令部壕崖下の壕の側で同じ筆生(軍属)の仲間5~6人と共に手榴弾自決をしました。

◆摩文仁崖下の壕入口、妻の母の姉(3女)達が自決した場所

沖縄戦、終焉の地――摩文仁 ※編集部注

沖縄戦末期、日本軍は中部戦線で壊滅状態となったあと、島民の避難地であった本島南部に撤退、司令部を摩文仁高地に置いて戦闘を継続した。しかし約1ヵ月にわたる米軍の猛攻で戦線は陥落。海からの砲撃、また那覇市側から攻めて来る米軍とに挟み撃ちにされた住民・避難民は、南下する日本軍とともに戦争に巻き込まれ、多数の犠牲者が出た。1945年6月23日、牛島満司令官が司令部壕で自決、ここに日本軍の組織的戦闘は終了したが、そのことが全体に伝わらなかったため、その後も戦争状態が続き、摩文仁の丘一帯は最後の激戦地となり一般住民にもさらに沢山の犠牲者が出た。

義父の復員から2年後の昭和22年に妻が誕生し、続いて娘3人を授かりました。義母の父が弁護士の仕事をし、義父は陸軍士官学校出身の現役将校として従軍していたため、公職追放を受け魚取りなどをしていましたが、逐次解除され新しく創設された警察予備隊に入隊しました。

鹿屋の第12連隊の中隊長から富士学校(戦闘職種の幹部教育、静岡県駿東郡)の教官に転じ、幹部学校学生(指揮幕僚課程)の後に富士学校研究員を経て、防衛大学校の大隊指導教官になりました。6期生から12期生までを3年半担当しました。義父は防大学生の指導には格別の情熱を傾けました。

12期生の私が1年の時、義父は隣の第3大隊指導教官でした。2年になり第3大隊に移った時に、ある小隊指導教官から「私が尊敬する前大隊指導教官が・・・」という話を聞いて記憶に残りました。

その後の父は中部方面総監部(伊丹)の人事班長から第10普通科連隊長(滝川)を勤め、訓練課長として再び防大勤務をしました。私が約半年間防大に行って大学院受験勉強をしたのがこの時でした。大阪の連隊に帰る直前の昭和45年9月に妻との縁談があり婚約に至りました。妻は大学を出て総合商社に勤めて半年でした。

琉球王家の血筋を引く妻の祖母との出会い

私たち夫婦は、防大理工学研究科に入校した昭和46年の10月に結婚し、卒業まで1年半を横須賀に住みました。結婚前に妻の伯母宅を訪ねた時に妻の祖母(母方)とゆっくりお話をした事がありました。祖父は既に他界していました。

この祖母は尚家(琉球王家)の分家の浦添家で直系最後の人でした。東京女高師に次いで出来た奈良女高師の4期生に推薦され沖縄県から初めて入学しました。卒業後は県立1高女の教師を勤めました。私が聞いた話では次のような事を覚えています。

●浦添家には孔子廟があった。源氏物語の写本があったが戦争で焼けてしまった。(祖母の祖父が当時の島津家の当主から下賜されたものです。)

●奈良女高師に行く時は沖縄北部で船が座礁して那覇から出直した。鹿児島・神戸を経て奈良に行った。

●学友に「貴女は沖縄出身ではないだろう。色が黒くなく白いではないか。」と言われた。話の流れで冗談まじりに「では、酋長の娘だね。」と言われた。

私は大変興味を覚えながら聞きましたが、静かに話す凛とした姿と美しい言葉に気高さを感じました。妻はこの祖母に教えられたことは今でも口にし実行しています。

◆左:戦災状態を補修・整備して浦添市文化財となった浦添家(御殿)のお墓 右:浦添御殿のお墓入口に立てられた文化財の説明

妻の両親は、臨時第1混成群の沖縄への移駐で昭和47年10月ようやく故郷に還りました。新設那覇駐屯地は、その日から沖縄教組などの大デモ隊に包囲されましたが、義父は部隊を駐屯地の外に出さず籠城して不測の事態を避けました。

その後も住民登録拒否などの難題が続出しましたが、父は中央や西部方面総監には頼らずに自ら判断・決心して対処し、隊員家族の生活や子弟の就学などを確保しました。西部方面総監が「1混群長は言うことを聞かない。」と口にされていた、と当時の総監部勤務者から聞きました。

義父はデモ隊を観察させて対処の教育をしました。いつもデモで押し寄せていた一人の教師(女性)がある日を境にデモ隊から姿を消すということが起こりました。その人の親戚の人が、混成群飛行隊による離島からの急患空輸で助けられていたのです。急患空輸は県知事の要請がなければ出動出来ません。革新知事の県は要請をしませんでしたが、義父は県警の通報だけで法令に違反して出動を命じました。義父は覚悟の上でしたが部隊の士気も立派でした。求められないのに「飛行場で待機させて下さい。」と申し出て、飛行隊は24時間即時離陸出来る態勢をとりました。

また不発弾が多く残る沖縄での不発弾処理隊隊員も日々真剣でした。全隊員が黙々と地道な努力を重ねるうちに、自衛隊は沖縄の人達に理解され信頼されるようになっていきました。本当に苦しい時期でしたが、義父は日々心血を注ぎ考えに考え抜いて行動したのです。

◆左:昭和47年3月1日、陸上自衛隊臨時第1混成群の編成式、北熊本駐屯地、西部方面総監から群旗を授与される混成群長(妻の父)、右:急患空輸に活躍した連絡偵察機LR-1(三菱重工(株)製造)

後年聞いた話です。移駐当初に那覇市長を表敬訪問した際、市役所で市長の登庁を待っていた義父は「市長は途中で急病を発し入院した。」との理由で面会できずに帰るという事が起こりました。これが実は仮病だったのです。

その市長は義父のことも義父が立派な人であることも知っており、個人的には好意を持っていたのです。ですが、革新市長であるため、会えば立場上反自衛隊の発言をしなければならない、というのが当時の情勢でした。しかし、その人は父に対して嫌なことを言いたくなかったのです。そこで窮余の策として、仮病を使って会わずに済ますことにしたのです。ある意味、心ある対応だったと言えるかも知れません。

沖縄での自衛隊問題は本土と同じように理解することは出来ません。移駐当初の沖縄教組を中心とするデモ隊は本土に似てイデオロギー面が強かったと思います。県知事も那覇市長も革新でした。しかし、それを見守る多くの人達の気持は「自衛隊は米軍と同じだろうか。どんな人達だろう。自分達を助けてくれるのだろうか。」という素朴な心持だったのではないかと思います。そして沖縄の人達は、自衛隊と隊員の事を知るにつれて「自衛隊は米軍とは違う。自分達を助けてくれる。守ってくれる。」と信じる事が出来るようになって行ったのだ、と私は思います。自衛隊を志願し入隊する者も逐次増えて行きました。

前述の様に義父は精根を使い尽くして沖縄部隊の基礎を確立しました。私達はその姿を見ながら沖縄について理解を深めました。父の場合だけではないのですが、影響力のある沖縄出身者が本土(ヤマト)から還って来ると、占領下・軍政下を生きて来た人達には「自分達が長い間苦しんで来た事を分かって欲しい。」と訴えたい気持が起こります。面と向かって言われなくても、これを理解することは大事な事だったと思います。

この気持は今でも本土と沖縄との事を考える上で通ずるものがあると思っています。因みに、義父は首里の古老から「貴方の首里言葉は素晴らしい。」と褒められた事がありました。昭和11年14歳の春に陸軍幼年学校入校で沖縄を離れた時の言葉がそのまま凍結されていたからです。

※この稿終わり